„Ich habe mehr Zeit mit Campino verbracht als mit meiner Frau“

Bei JKP hängt seit Jahren ein Zeitungsartikel über Dich an einem Schrank. Die Überschrift lautet: „Das IST Punk: Vom Flaschensammler zum Plattenboss“. Bringt das Dein Leben stark verkürzt auf den Punkt?

Das gehört irgendwie alles zusammen. „Flaschensammler“ war mein Einstieg als Punk in Frankfurt, wo ich ursprünglich herkomme. Mit 14, 15 gab es zwei Möglichkeiten, um an Geld zu kommen: Schnorren oder Flaschensammeln. „Hallo Hippie, hast Du mal ’ne Mark?“, war mir aber zu blöd. Der Punk-Hang-Out in Frankfurt war damals die Batschkapp, und da gab es 50 Pfennig Pfand für eine leere Flasche Bier. Wenn man frech genug war, hat man da an einem Abend 20 Mark gemacht. Und Punk-Rock war für mich der Einstieg in die Welt der Musik. Ob ich heutzutage „Plattenboss“ bin, muss sich jeder selbst ausdenken.

Patrick & Campino, Biergarten, Dieburg 1984

Bei Deinem Werdegang fällt auf, dass Du immer schon recht früh dran warst. Wie kommt man schon mit zwölf, 13 Jahren auf seine ersten Konzerte?

Ich war immer der Jüngste, überall. Ich habe mich halt sehr früh für Musik interessiert, das ging schon mit neun, zehn Jahren los. Und ich war immer auf der Suche nach extremer Musik. Extreme Musik war Ende der 70er Jahre gleichzusetzen mit harter Musik, experimentelle Musik kam erst später auf. Meine erste Platte war von Supertramp, die zweite schon von Deep Purple: „Made in Japan“. Mit 13 habe ich dann im Stern einen Artikel über Punk in Deutschland gelesen, mit einem legendären Foto aus einer Hamburger Kneipe. Und am nächsten Wochenende war ich auf dem Flohmarkt und habe mir die „Never Mind The Bollocks“ von den Sex Pistols gekauft. Danach war nichts mehr wie vorher. Erstmal musste die ganze alte Plattensammlung weg (lacht).

Patrick Orth, Ostersonntag, Biergarten, Dieburg 1984

Was hat Punk für Dich damals bedeutet?

Für mich musste Punk immer laut, hart und extrem sein. Außerdem war mir aber auch diese Philosophie wichtig, dass man selber etwas machen muss.

Also nicht, irgendwohin zu gehen und nur zu konsumieren, sondern selbst etwas auf die Beine stellen. Ich hatte aber nie das Bedürfnis, selber Musiker zu werden, mir reichte das Fansein. Die heilige Dreifaltigkeit des Punk-Rocks lautete damals: Entweder hat man Konzerte veranstaltet, in einer Band gespielt oder Fanzines geschrieben. Und weil das Einzige, was ich schon in der Schule immer gut konnte, Reden und Schreiben war, lag es nahe, ein Fanzine zu machen.

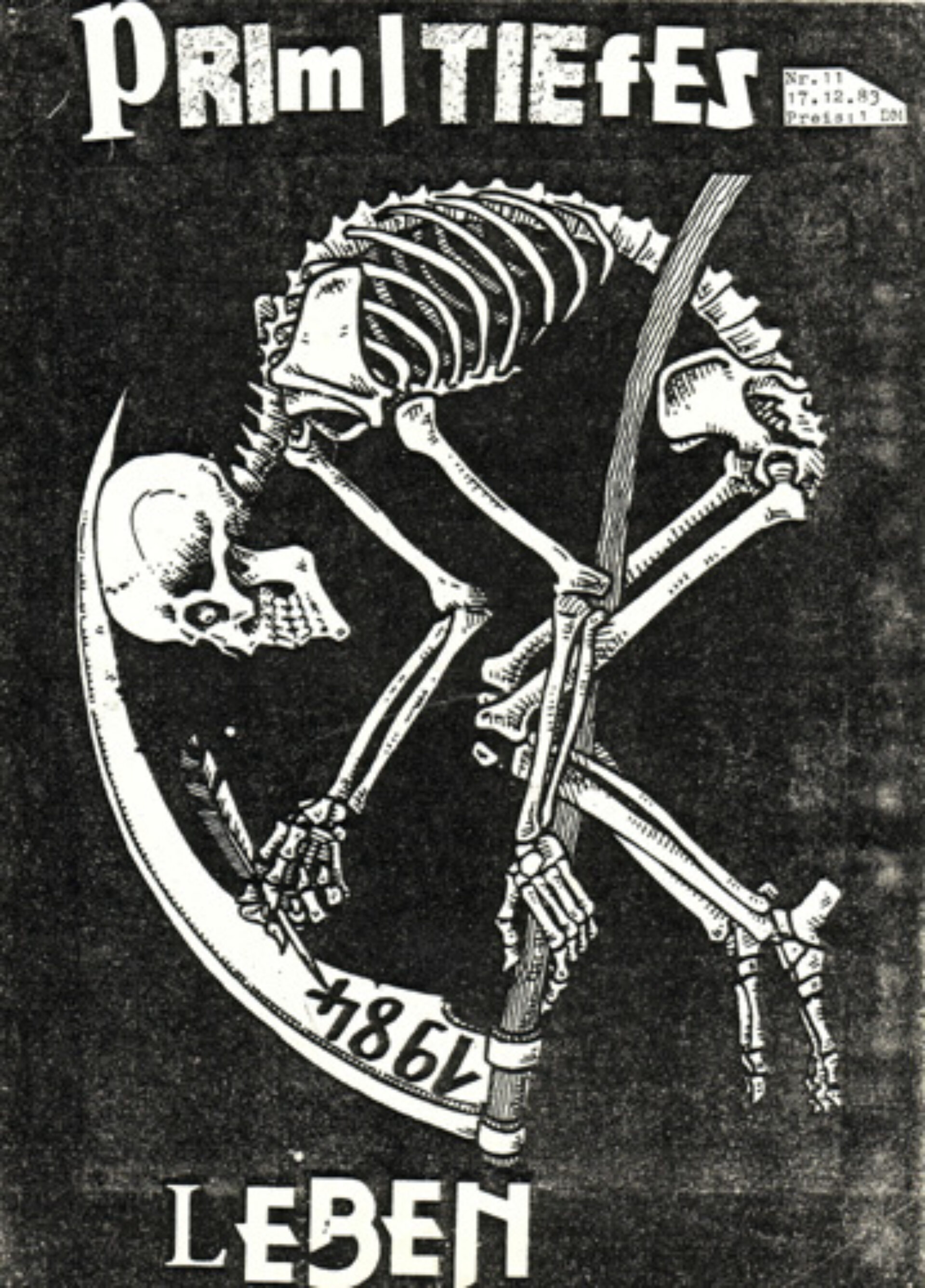

Das Fanzine, das Du Anfang der 80er Jahre verantwortet hast, hieß „Primitiefes Leben“ …

„Primitiefes Leben“ Fanzine

… und war mein Einstieg in die lokale Punk-Szene. Nachdem ich meine ersten Platten gekauft hatte, war mir nicht verborgen geblieben, dass es auch in Frankfurt Punks gab. Mit 14 war ich bei den richtigen Punks aber immer nur „der Kleine“. Ich war halb so groß wie heute und trug eine alte Anzugjacke von meinem Vater, weil ich mir eine Lederjacke nicht leisten konnte. Hinten drauf hatte ich „KFC“ geschrieben, weil damals nun mal jeder Punk irgendeinen Bandnamen auf seiner Jacke hatte. Ich hatte dadurch dann auch schnell meinen Spitznamen weg und wurde von da an als „das KFC-Männlein“ bekannt. KFC und Buttocks waren damals einfach die härtesten deutschen Punk-Bands. Der KFC galt sogar als die absolute Provokations-Kapelle. Wo die hingekommen sind, gab es immer Ärger. Die haben sich sogar mit ihrem eigenen Publikum angelegt. Und das alles fand ich super.

Wie lange hast Du das Fanzine herausgegeben?

Die erste Ausgabe erschien 1981. Da war ich mit meinen Eltern im Osterurlaub im Odenwald und habe alles mit der Schreibmaschine auf dem Hotelzimmer geschrieben.

Das war dann aber auch der letzte Familienurlaub für lange Zeit, das ging als Punk natürlich nicht mehr (lacht). Zuerst habe ich immer so 200 bis 300 Stück gemacht. Die letzte Ausgabe erschien 1985, 1986 in 500er-Auflage. Da wurden dann auch andere Sachen wichtiger, Sex & Drugs & Rock'n'Roll bzw. das, was man als frisch volljährig Gewordener dafür hielt. Punk-Rock in Frankfurt war auch einfach eine sehr öde Angelegenheit. Frankfurt ist zwar ungefähr so groß wie Düsseldorf, es war aber damals viel weniger los. 1981 gab es in ganz Frankfurt vielleicht eine handvoll Konzerte, auf die man gehen konnte, zu den Buttocks, Abwärts, der KFC war mal da und drei, vier Konzerte in irgendwelchen Jugendzentren.

Das „KFC-Männlein“ nebst Begleitung im Herbst 1981.

Welche lokalen Bands gab es zu dieser Zeit in Frankfurt?

Die Straßenjungs waren Ende der 70er eine Erfindung der Plattenfirma CBS, der heutigen Sony. Die hatten The Clash unter Vertrag und haben gedacht: Das können wir doch auch auf Deutsch machen! Die Straßenjungs waren gecasted und von daher ohne Bedeutung für uns. Den Rest übernahmen etwa zehn lokale Bands aus dem Jugendzentrum Bockenheim, die aber immer aus den selben 15 Leuten bestanden. Die Punk-Szene in Frankfurt bildeten vielleicht 50 richtige Punks – und davon kamen noch zehn aus dem Taunus. Wenn du amtliche Bands wie die Bad Brains sehen wolltest, musstest du also wegfahren. The Clash, Iggy Pop, The Undertones oder Cockney Rejects haben zum Beispiel in der Wartburg in Wiesbaden gespielt.

Wie ist man damals als junger Punk in Hessen gereist?

Fahren bedeutete Trampen. Und da konnte es auch mal passieren, dass man den halben Tag an der Autobahn gestanden hat. Was mich an Punk aber auch so faszinierte, war, dass es plötzlich so ein Netzwerk gab. Man gehörte zu einer Gang, fuhr in eine andere Stadt und hat dort auch sofort „seine Leute“ gefunden. Wenn einer einen Irokesenschnitt oder grüne Haare hatte, war einfach klar, dass der zum selben Klub gehörte. Und dann hat man den einfach gefragt, wo heute Abend was abgeht. Die Rumreiserei und der Austausch mit anderen Städten gehörten immer dazu, speziell über das Vehikel Fanzine. Ich habe vielleicht jeweils 100 Exemplare in Frankfurt verkauft, der Rest ging als Tausch-Abo in andere Städte.

Was waren für Dich die wichtigsten Punk-Hochburgen dieser Zeit?

Gegen Berlin und Hamburg konnten wir nicht anstinken: Da gab es ja sogar komplette Punk-Plattenläden! Wir haben uns unsere Platten im Montanus gekauft, einem stinknormalen Plattenladen, in dem es lediglich ein Fach gab, auf dem „Punk“ drauf stand und wo dann acht Platten drin waren. Daraus entwickelte sich bei den Frankfurter Punks auch ein ziemlicher Minderwertigkeitskomplex. Während die Berliner in unseren Augen eher die Hippie-Punks und Anarchisten waren, haben wir dann mehr einen auf Rechtsdrall gemacht. Sid Vicious mit dem Hakenkreuz-T-Shirt fanden wir mit 15 Jahren dann natürlich auch ganz toll, was aus heutiger Sicht natürlich die totale Deppen-Nummer ist.

In Frankfurt hattest Du zwangsläufig auch Kontakt zu den Böhsen Onkelz?

Es gab zwei Bands in Frankfurt, die ihre Instrumente richtig rum halten konnten, und für uns Lederjacken- und Nieten-Punks interessant waren: Middle Class Fantasies und Böhse Onkelz. Als ich die Onkelz kennen gelernt habe, waren das Punks, der Sänger mit einem grünen Irokesenschnitt und lauter Crass- und Anarchy-Abzeichen. Irgendwann ging es dann aber allgemein mit dieser Skinhead-Nummer los.

Ein Großteil der Frankfurter Punk-Szene hatte aber auch schon vorher mit dieser schwachsinnigen Nazi-Symbolik kokettiert. Das Hauptfeindbild war die Hippie- und Alternativ-Kultur, die die End-60er konserviert hatte und in der Subkultur in Frankfurt an den Schlüsselstellen saß.

Und Hippies konnte man nun mal am leichtesten provozieren, indem man sich eine rechte Gesinnung zulegte. Es war 1982, man war 15 Jahr alt, und hat einfach nicht darüber nachgedacht, dass so etwas Absurdes wie Faschismus noch mal in irgendeiner Form auch nur ansatzweise zu einem Problem in Deutschland werden könnte. Extrem peinliche Fehleinschätzung.

„Immer der Jüngste“, Kid-Punk Patrick 1981 in Franfurt

Wann fand die weitergehende Politisierung der Szene statt?

Skins und Punks waren zunächst mal eine Suppe. Unangenehm wurde es erst, als die ersten Skinheads auftauchten, die ohne Umweg Punk-Rock direkt vom Fußballproll zum Skinhead mutierten. Die mussten auch ihre politische Einstellung oft nicht ändern. Bei den Onkelz haben sich dann plötzlich auch drei Bandmitglieder die Haare abgeschnitten. Dadurch waren sie mit einem Mal das Aushängeschild der Skinhead-Fraktion. Der Weidner selbst war irgendwann ziemlich sauer auf mich, als ich in meinem Fanzine die Skinheads kritisiert habe, die im Tempodrom in Berlin rumgenervt hatten, bei einem Konzert von Toten Hosen und Ärzten. Das ging bis zum Fanzine zerreißen und Androhung von Gewalt, Spaß hat das keinen gemacht – und ich habe mit den Onkelz dann auch jahrelang nichts mehr zu tun gehabt. Heute haben sie für mich eine wichtige Sozialarbeiter-Funktion, indem sie Teenager-Dumm-Prolls, die politisch auf der Kippe stehen, sagen können: „Wir waren früher wie Ihr. Aber wir können Euch heute sagen, dass dieser ganze Nazi-Kram totaler Schwachsinn ist. Wir haben den Fehler gemacht. Macht Ihr ihn nicht auch!" Bands wie den Hosen oder Ärzten hört in dieser Szene sowieso keiner zu. Für die sind wir die linken Zecken. Aber die Onkelz gelten als tätowierte Hauer, zu denen sie aufschauen können.

Wie hast Du die Hosen eigentlich kennen gelernt?

Punk war damals kein Markt. Man hat sich seine Plattenrezensionen selbst geschrieben. Und deshalb musste man sich seine Platten kaufen, über die man schreiben wollte.

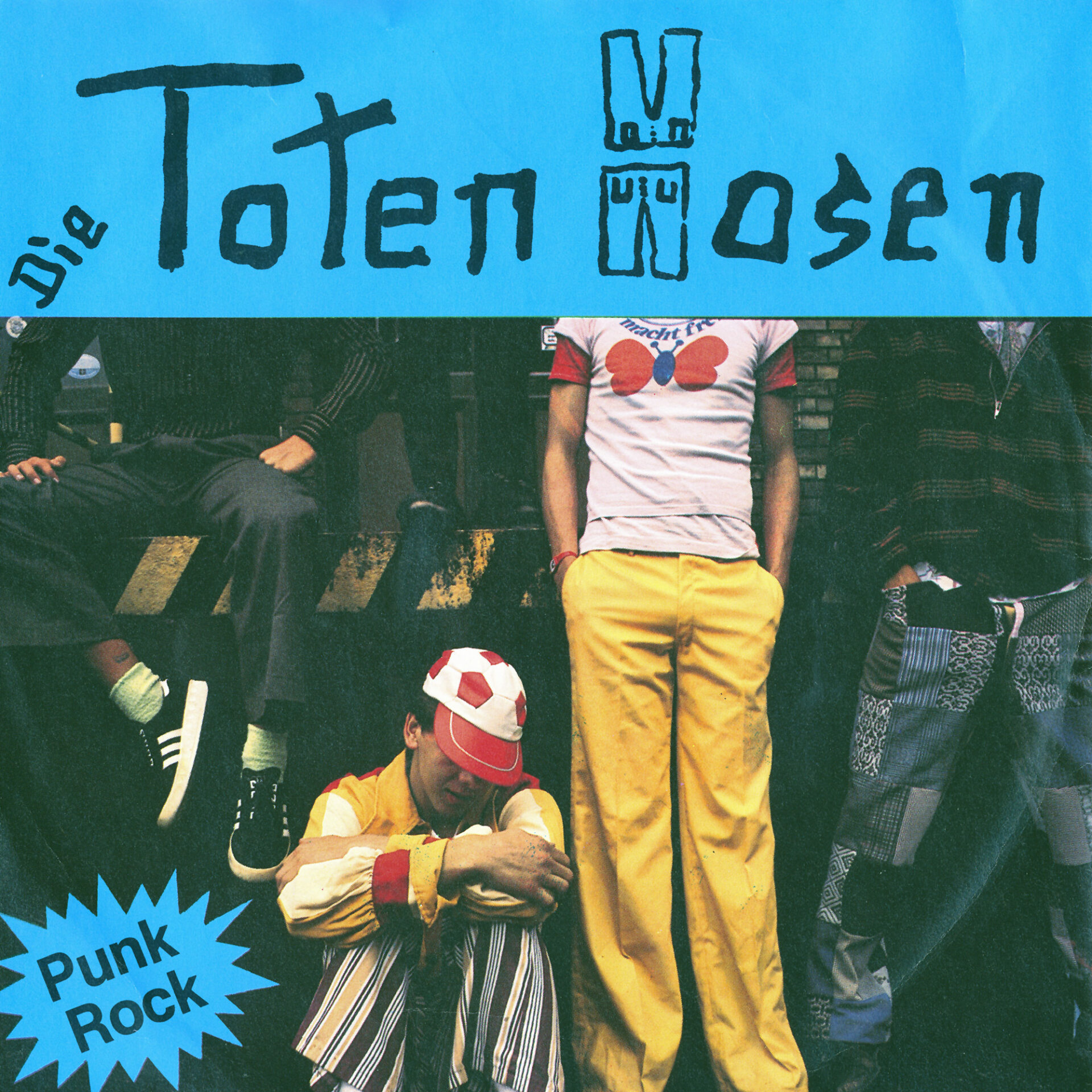

Eines Morgens lag im Briefkasten meiner Eltern eine Single, ganz umsonst. Das war die erste Single von den Toten Hosen. Ich weiß bis heute nicht, wie die damals an meine Adresse gekommen sind.

Wir sind bereit, 1982

Die erschien 1982, als Punk schon nicht mehr die heiße Scheiße war. Man wusste, dass man als Punk nicht besonders hip war. Und die Hosen haben das mit ihrem Lied „Wir sind bereit“ voll auf den Punkt gebracht, den Stolz auf eine Bewegung, die nicht mehr angesagt war. Später haben sie diese kämpferische Stimmung ja auch noch mal in „Mit wehenden Fahnen werden wir untergehen“ beschrieben.

Wann hast Du Dein erstes DTH-Konzert gesehen?

Ich habe vor einem Konzert in Frankfurt mit den Hosen telefoniert. Die Band hat sich halt schon damals um ihre handvoll Fans gekümmert.

Dann haben sie im „Haus der offenen Tür“, einem katholischen Jugendzentrum, gespielt, das Ganze hat 1,50 Mark Eintritt gekostet – und es waren nur ungefähr 37 zahlende Gäste da. Ich habe noch an diesem Abend den ersten offiziellen Fan-Club gegründet, und wir hatten drei Mitglieder. Mein bester Freund Donald wurde von Campino, während der gesungen hat, angekotzt. Ich weiß gar nicht mehr, ob der betrunken war oder nur krank (lacht). In derselben Nacht haben die Hosen dann noch einmal gespielt, im Rock-Ola in Offenbach, und ich weiß noch, dass Andi während des Spielens auf einem Stuhl eingeschlafen ist. Von da an sind wir denen immer hinterher gefahren.

Wie war der Kontakt zur Band in diesen ersten Jahren?

Wir fanden es natürlich klasse, dass uns unsere Lieblingsband kannte und zu ihren Konzerten einlud. Es hieß dann ähnlich wie bei Kiki irgendwann: Wenn Ihr sowieso immer da seid, könnt Ihr auch irgendwas machen: Plakate kleben oder aufbauen. Legendär war der Ostersonntag 1984, als die Hosen in Dieburg bei Darmstadt im Biergarten spielten. Da waren sie schon eine größere Nummer in der Szene, da kamen schon 500 Leute. Wir waren natürlich wie immer schon nachmittags um zwei vor Ort, haben Freunde aus anderen Städten getroffen, Saufen war auch wichtig. Und irgendwann kam dann die Band, die einen umsonst reingebracht hat. In Dieburg war es Faust, der irgendwann mit seinem Blumenwagen vorfuhr und uns alles aufbauen ließ, weil es ihm zu warm war. Er hat an dem Tag nur einen Ghettoblaster in den Laden gestellt, auf dem „Rebel Yell“ von Billy Idol in einer Endlosschleife lief. Und am nächsten Tag sind wir natürlich auch noch ins Zick-Zack nach Wiesbaden gefahren…

Welches Konzert dieser Zeit ist Dir noch besonders gut in Erinnerung geblieben?

Das war das Konzert im Tempodrom in Berlin unter dem Titel: „Die Toten Hosen heiraten und lösen sich auf“ – zum „Vollrausch in Stereo“-Sampler. Heiraten stammte vom „Bommerlunder“-Video, das kurz vorher in einer Kirche gedreht worden war. Wir sind da mit dem Zug hingefahren, was damals durch die Zone noch acht Stunden dauerte.

Was uns erwartete, war ein Massenpogo im Zirkuszelt, über 1.000 Punks, die komplett durchdrehten, totaler Wahnsinn.

Wir sind dann noch uneingeladen auf irgendeine Party gegangen und haben uns dort irgendwann einfach ins Bett gelegt. Das Bett war ein zwei mal zwei Meter großer Unterkiefer aus Pappmachee. Wir waren – wie sich erst Jahre später heraus stellte – in der damaligen WG von Wölli gelandet.

Inwiefern war die intensive Beschäftigung mit der Musik für Dich auch ein berufliches Sprungbrett?

Mitte der 80er Jahre habe ich eine zeitlang als Stage-Hand in der Batschkapp gearbeitet und dadurch viele Konzerte gesehen, zum Beispiel Gun Club und The Cramps. Das war dann noch mal ein anderer musikalischer Horizont. Mit den Slawheads, deren Manager ich Ende der 80er Jahre war, sind wir dann auch mal eine Woche mit den Hosen mitgefahren, die mittlerweile schon vor 2.000 bis 3.000 Leuten spielten. Aus der Fanzine-Schreiberei hat sich ergeben, dass ich zwischendurch als freier Mitarbeiter bei einer Zeitung gearbeitet habe. Und bereits während des Zivildienstes habe ich die Chance gekriegt, als Presseschreiber bei einer Plattenfirma zu arbeiten. Das war in Frankfurt bei der CBS, der heutigen Sony. Und da habe ich dann über die Münchner Freiheit, Jennifer Rush und Public Enemy geschrieben…

Wie bist Du dann hauptberuflich bei den Hosen gelandet?

Irgendwann quatschte mich Hosen-Manager Jochen Hülder an und sagte mir, dass der Vertrag der Hosen bei Virgin gerade ausläuft und er da gerne einen Mitarbeiter hätte, der selbst Punk ist und Ahnung von großen Plattenfirmen hat.

Ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, weil ich ja nur Pressetexte geschrieben habe, aber ich wollte damals auch einfach weg aus Frankfurt.

Und so bin ich 1989 gerne nach München gegangen und dort erstmal in keinen Club reingekommen. Das war halt die Guns’n’Roses-Zeit und ich hatte lange Haare bis zum Arsch und natürlich die Klischee-Lederhose mit Flammen.

Was war bei Virgin Dein genauer Job?

Ich war das Sprachrohr der Hosen in dieser Plattenfirma. Die Hosen hatten schon immer genaue Vorstellungen von ihrer Werbung und Promotion. Das musste ich den Leuten dann erklären, quasi übersetzen von Tote-Hosen-Sprech in Plattenfirmen-Sprech. Das war sehr lustig, weil die Hosen zu diesem Zeitpunkt gerade so etwas wie Rockstars geworden waren und ich dadurch eine gewisse Position hatte. Man musste den Leuten das aber auch immer wieder erklären, weil die Hosen sich nicht wie Rockstars benommen haben. Die Hosen haben damals schon über 500.000 Platten verkauft, galten aber innerhalb der Plattenfirma immer noch als „die Jungs“. Dann kam irgendein Arsch aus England, der von einer Single 20.000 Stück verkauft hatte, mit fünf Leibwächtern vorbei, und dann sind alle gesprungen. Es ist mitunter schon merkwürdig, wie Menschen sich verhalten, wenn man sich als Star inszeniert.

Was waren die großen Erfolge dieser Zeit?

Während wir 1990 bei der Fußball-WM in Italien waren, ging das Album 'Kreuzzug ins Glück' auf Nummer eins.

Dann kam die Tour mit U2 und plötzlich waren meine Kumpels, mit denen ich kurz vorher noch im 'Haus der offenen Tür' in Frankfurt stand, so etwas wie Superstars, spielten vor 60.000 Leuten und ich arbeitete auch noch für die. Meine ersten Aha-Erlebnisse mit den Hosen hatte ich schon Ende der 80er Jahre gehabt, als ich vom Bühnenrand miterleben durfte, wie 3.000 Leute total durchdrehen. Und damals herrschte ja noch die landläufige Meinung vor, dass so etwas mit deutschsprachiger Rockmusik nicht möglich wäre. Spätestens dank der Tour mit U2 waren wir dann in dem ganz großen Rockstar-Film, haben uns aber nie so benommen. Ich war auch schon mal mit Ozzy Osbourne oder Alice Cooper auf Promo-Reise. Und das ist ein komplett anderer Film.

Was hast Du in den Münchner Jahren sonst noch gemacht?

Was John Lennon mal gesagt hat, trifft auch auf mich zu: „I always liked simple Rock.“ Ich habe The Bates in München im abgesagtesten Club der Stadt gesehen; es hat noch nicht mal Eintritt gekostet und das einzige Werbeplakat hing in dem Laden selbst, im Klo. Da waren aber 300 Leute, die jeden Text mitsingen konnten. Und da habe ich mir überlegt, was passieren würde, wenn man da mal richtig Gas gibt. Die haben hinterher, alle Platten zusammen genommen, eine Millionen bei uns verkauft. Ich hatte außerdem auch das Vergnügen, mich um die englische Metal-Band Saxon zu kümmern, die nur noch in Deutschland überhaupt Platten verkaufte. Zehn Jahre vorher hatten alle Frankfurter Prolls, die einem nach einem Punk-Konzert auf die Schnauze hauen wollten, Saxon-Aufnäher getragen. Jetzt war ich der A&R von denen. Und es ist noch etwas ganz Wichtiges passiert …

In Frankfurt formierte sich Ende der 80er die Techno-Szene …

Ich habe zweimal in meinem Leben Glück gehabt, bei einer musikalischen Revolution dabei sein zu dürfen. Weil ich in München ohnehin nirgendwo rein kam, bin ich am Wochenende immer nach Frankfurt gefahren. Da hat mich dann Sven Väth selbst in seine Disco eingeladen. Und weil ich immer auf der Suche nach extremer Musik war, habe ich mir das „Omen“ irgendwann auch mal angeschaut. Es war das Lauteste, was ich je in meinem Leben erlebt hatte, startende Düsenmaschinen inklusive. Und irgendwie habe ich an diesem Abend auch meine erste Pille genommen (lacht).

Techno war ähnlich wie zehn Jahre vorher Punk-Rock, jede Woche kamen zwei Platten mit einem Sound raus, den es vorher noch nicht gab.

Und wenn Sven Väth damals in München auflegte, waren da nur 80 Leute, zwei Jahre später kamen 5.000. Ich habe mich dann partymäßig allerdings ein bisschen ausgeklinkt, als ich auf einer Heimfahrt nach München nicht mal mehr den Lokalsport in der Zeitung verstanden habe.

1994 haben Dich die Hosen erstmals in ihre Heimatstadt gelockt. Wie kam es zu der Gründung von JKP?

Als der Vertrag bei Virgin wieder mal auslief, haben wir uns hingesetzt und festgestellt, dass wir sowieso längst schon alles selbst machen. Das war aber damals trotzdem ein ziemlich revolutionärer Schritt. Das Gute an den Hosen ist aber auch, dass es bei ihnen nie Denkverbote gab. Das Wichtigste war ihnen immer die Unabhängigkeit. Klar, musste man von da an kein Geld mehr an die übergeordnete Plattenfirma abgeben, aber viel wichtiger war: man konnte wirklich alles selbst entscheiden! Ich sollte den Laden in Düsseldorf also schmeißen, hatte mich aber gerade in München eingelebt. Ich habe dann zugesagt unter der Bedingung, dass ich nach Köln ziehen darf. Zu Beginn war das ein ganz schönes Chaos, und wir wussten auch wirklich nicht, ob das auf eigene Rechnung funktionieren würde. Ich habe aber auch noch nie mit jemandem gearbeitet, der so hart arbeitet wie diese Band. Und deshalb haben sie ihren Erfolg auch verdient wie keine andere.

Was schätzt Du sonst noch an den Hosen?

Dass sie sich nicht so benehmen, wie sie es aufgrund ihres Status eigentlich tun müssten.

Sie bezahlen mich auch dafür, dass ich ihnen mal sage: „Schön, dass Ihr ohne Ende Platten verkauft habt, aber was Ihr gerade erzählt, ist gequirlte Scheiße.“ Die Hosen haben nie geglaubt, dass sie alles wissen und unfehlbar sind.

Ich kann es verstehen, wenn manche Künstler nach einer erfolgreichen Tour einen Knacks in der Psyche bekommen und denken, sie seien größer als Jesus. Einer der Gründe, warum es die Hosen als Band noch gibt und warum sie immer noch so erfolgreich sind, ist, dass sie andere Meinungen zulassen und sich auch selbst ständig hinterfragen. Und wir nehmen nichts für geschenkt: Es kann ja auch morgen vorbei sein. Demut ist in dem Zusammenhang ein ganz wichtiges Wort. Jeder in der Band ist dankbar dafür, dass er nach 22 Jahren immer noch Platten machen kann und die Leute auf die Konzerte kommen.

1996 war das absolute Erfolgsjahr für die Hosen und JKP und trotzdem bist Du nicht in Düsseldorf geblieben …

1996 kam die „Opium fürs Volk“ und wurde über eine Millionen Mal verkauft, im Herbst folgte eine Live-Platte, von der wir noch einmal eine Millionen Exemplare verkauften, und dann kamen auch noch 700.000 Stück von der „10 kleine Jägermeister“-Single hinzu. Ich war 30 Jahre, arbeitete sozusagen für die Rolling Stones, und die waren auch noch meine Freunde. Aber ich wollte auch immer mal mit anderen Bands arbeiten. Bei JKP konnten wir denen damals noch nicht den Service bieten, wie wir für uns selbst erwartet hätten. Dann klingelte aber bei uns das Telefon, unsere Dame am Empfang konnte kein Englisch und stellte den unbekannten Anrufer zu mir durch, „ein Mister Brenzen oder so“. Und der sagte dann zu mir:

„This is Richard Branson. Do you know who I am?“ Da ist mir natürlich fast der Telefonhörer aus der Hand gefallen. Das war für mich so, als hätte Bill Clinton angerufen.

V2-Party im Sommer 97

Richard Branson hatte ja damals Virgin gegründet und zwischendurch verkauft, um seine Fluglinie zu finanzieren. Er ließ mich wissen, er würde jetzt gerne wieder eine Plattenfirma machen wollen …

Richard Branson wollte Dich als Geschäftsführer für die deutsche Filiale seiner neuen Plattenfirma V2. Wie hat er Dich überzeugt, JKP zu verlassen?

Er hat mich nach London eingeladen. Ich saß dann bei dem Multi-Milliardär in der Küche und habe Sekt getrunken. Irgendwann hat er sich ein Taxi bestellt und wir sind Essen gefahren, in einen Club, der natürlich ihm gehörte. Aber mit einem Taxi! Das war für mich auch schon wieder so Tote-Hosen-Style. Branson ist nach der Queen der bekannteste Brite, und er hatte keinen Leibwächter dabei. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er nicht Angst hätte. Und er meinte nur: „Wenn sie mich kriegen wollen, kriegen sie mich eh. Und was soll ich die ganze Zeit mit zwei Typen Pissen gehen?“ Das fand ich super. Und dann durfte ich mir auch noch aussuchen, wie viel Geld ich verdienen wollte und wohin die Firma ziehen sollte. Und weil es mich immer schon nach Berlin gezogen hatte, saß ich plötzlich in der „Befreiten Zone Kreuzberg“, wie früher als Punk in den Sommerferien.

Warum gab es dann im Herbst 1999 doch ein Comeback bei JKP in Düsseldorf?

Das ganze Konzept von V2 hat leider nicht funktioniert, obwohl wir Miles, Die Firma oder Tom Jones bei uns unter Vertrag hatten. Ich habe nach einem Jahr gemerkt, dass es ein Fehler war, dorthin gegangen zu sein. Ich war einfach noch zu jung für die Nummer und viele von denen, die in England das Ruder in der Hand hatten, waren zwar 20 Jahre älter, blickten aber noch weniger durch. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt zwölf Angestellte. Da konnte ich nicht einfach wieder weggehen. Außerdem wollte ich von Kreuzberg eigentlich auch gar nicht zurück ins langweilige Düsseldorf…

Irgendwann habe ich mich aber dermaßen mit den Engländern bei V2 zerstritten, dass ein Anruf von Campino zur rechten Zeit kam. Und irgendwie waren die Hosen ja auch noch meine Gang. Ich habe in meinem Leben mehr Zeit mit Campino verbracht als mit meiner Frau.

Ich kenne ihn wahrscheinlich besser, als seine Freundin ihn kennt. Und ich habe auch einen guten Teil meiner Karriere den Hosen zu verdanken. Das schweißt natürlich zusammen. Und wenn du bei den Hells Angels bist und der Chef deines Mother-Chapters ruft dich an, sagst du ja auch nicht nein (lacht).

Hatte sich in der Zwischenzeit was im Verhältnis zu den Hosen verändert?

Das war für mich eine Zäsur. Ich kannte sie schließlich aus der Zeit, als ich 14 war und die 17. In den 80er Jahren waren wir Jungspunde und in den 90er konnte man sich noch in die Tasche lügen, dass man zur Jugendkultur gehört. Das Ganze wurde immer bizarrer. Noch im Jahr 2000 haben hier Journalisten angerufen und gefragt, was wir zur „Situation der deutschen Jugend“ sagen. Die Hosen waren fast 40 Jahre alt und deshalb haben wir gesagt: „Bitte woanders anrufen!“ Es stand dann 2000 bei uns als konkretes Thema zur Diskussion, wie das noch länger weitergehen könnte als Band, die für Krawall und Rock’n’Roll steht. Und wir hatten alle Schiss, als die „Unsterblich“-Platte raus kam. Ich war mir aber sicher: Wenn das funktioniert, dann geht es auch danach noch weiter. Und so ist es zum Glück ja auch gekommen.

Unsterblich, 1999

Kann man die Hosen-Discographie in drei große Phasen einteilen – die frühen Platten, die großen Erfolge rund um „Opium fürs Volk“ und alles ab „Unsterblich“?

Wir haben jedenfalls die Spätphase noch nicht erreicht. Die Hosen haben sicherlich ein bestimmtes Konzept – wer bösartig ist, sagt, seit Jahren dasselbe. Die Hosen haben aber zwangsläufig gelernt, besser zu spielen. Und wenn ich mir heute ein Konzert von 1993 auf Video anschaue, war das noch vom ersten bis zum letzten Lied ein Tempo. Heute wird mittendrin auch mal auf die Bremse getreten und dann kommt so etwas wie „Nur zu Besuch“ oder „Warum du lebst“.

Wir definieren uns ja auch nicht mehr als Punk-Band. Wir kommen zwar aus dem Punk, aber das ist es auch schon. „Punk-Band“ ist heute nur noch ein Etikett, dass einem die "Welt am Sonntag" aufdrückt.

Was wir aber auf jeden Fall aus dem Punk übernommen haben, ist, dass wir uns nicht mit den Verhältnissen abfinden wollen, wie sie sind. Die Hosen galten immer als „links“, und es gibt auch immer ein politisches und antifaschistisches Bewusstsein. In dieser Tradition sehe ich unsere diversen Aktionen für Pro Asyl, aber auch unsere günstigen Eintrittspreise haben etwas damit zu tun. Wenn die Hosen in der KölnArena spielen, spielt da in dem Jahr keine andere Rockband für weniger Geld. Und auch unser Merchandise bewegt sich immer am unteren Rand.

Wie entstehen eigentlich außergewöhnliche Ideen wie die „4 Tage 4 Länder“-Tour oder die MTV-Show?

Die Toten Hosen sind bis heute genauso ein Nonstop-Experiment und eine Therapiegruppe von Freunden, die sich zusammensetzen und diskutieren. Wir haben dabei auch nicht den Ansatz, dass jetzt eine super Promo-Idee für das neue Album herauskommen muss. Wir überlegen uns einfach, woran wir selbst Spaß haben könnten und was wir noch nicht gemacht haben. Bei vielem, was wir gemacht haben, auch dem MTV-Ding, gibt es Momente, die wir richtig geil finden, einige finden wir aber auch zum Kotzen. Es hat aber immer Spaß gemacht. Und da ist ja auch wieder der Punk-Spirit: „Jeder kann so etwas machen, probier es einfach aus, ob es funktioniert oder nicht!“

Was sagst Du zu Kritikern, die heute bei den Hosen alte Ideale anmahnen?

Wir haben eine Plattenfirma mit 15 Angestellten, wir bilden jedes Jahr vier Lehrlinge aus. Da ist es mir scheißegal, wenn uns irgendjemand als „Kommerzschweine“ bezeichnet. Fuck off! Die Hosen haben mittlerweile einen Status wie AC/DC. Wer Bock auf uns hat, ist herzlich willkommen. Es wird auch in Zukunft auf jeder Platte ein paar obergeile und ein paar weniger tolle Nummern geben. Hauptsache, die Band hat weiter Bock drauf und es gibt ein paar Leute, die es hören wollen. Interessant ist ja, dass heute auch jemand wie Thees Uhlmann, Sänger von Tomte und gutes Gewissen der Indie-Szene, Gott schütze ihn, ein Old-School-Hosen-Fan ist. Das erste Konzert, das er in seinem Leben gesehen hat, waren die Hosen. Er schreibt mir dann zuletzt immer so Mails wie:

„'Unter falscher Flagge' ist eigentlich die 'London Calling' der deutschen Rockmusik.“

„Vom Flaschensammler zum Plattenboss“ – bleibt das auch in Zukunft eine Geschichte ohne größere Pausen?

Ich hatte einfach nie diese Phase, dass ich mal zwei Jahre nichts gemacht hätte, durch Südamerika gereist wäre oder ähnlich. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht und bin immer wieder mal die Treppe hoch gefallen. Dadurch dass ich immer dabei geblieben bin, war ich schon sehr früh an Stellen, an die andere Leute erst später kommen. Es juckt mich schon in den Fingern, mal etwas darüber aufzuschreiben, aber eigentlich sollte das den Protagonisten vorbehalten sein. Wer erstmal ein Buch schreiben sollte, ist Campino. Der führt seit 25 Jahren Tagebuch. Und das würde ich gerne lesen. Ich finde immer alle Künstler gut, die sich selbst erfunden haben. Campino hat sich schließlich als Kind eines Richters und einer Englischlehrerin auch in eine interessante Richtung entwickelt (lacht).

Was sind Deine drei Lieblingsstücke von den Hosen?

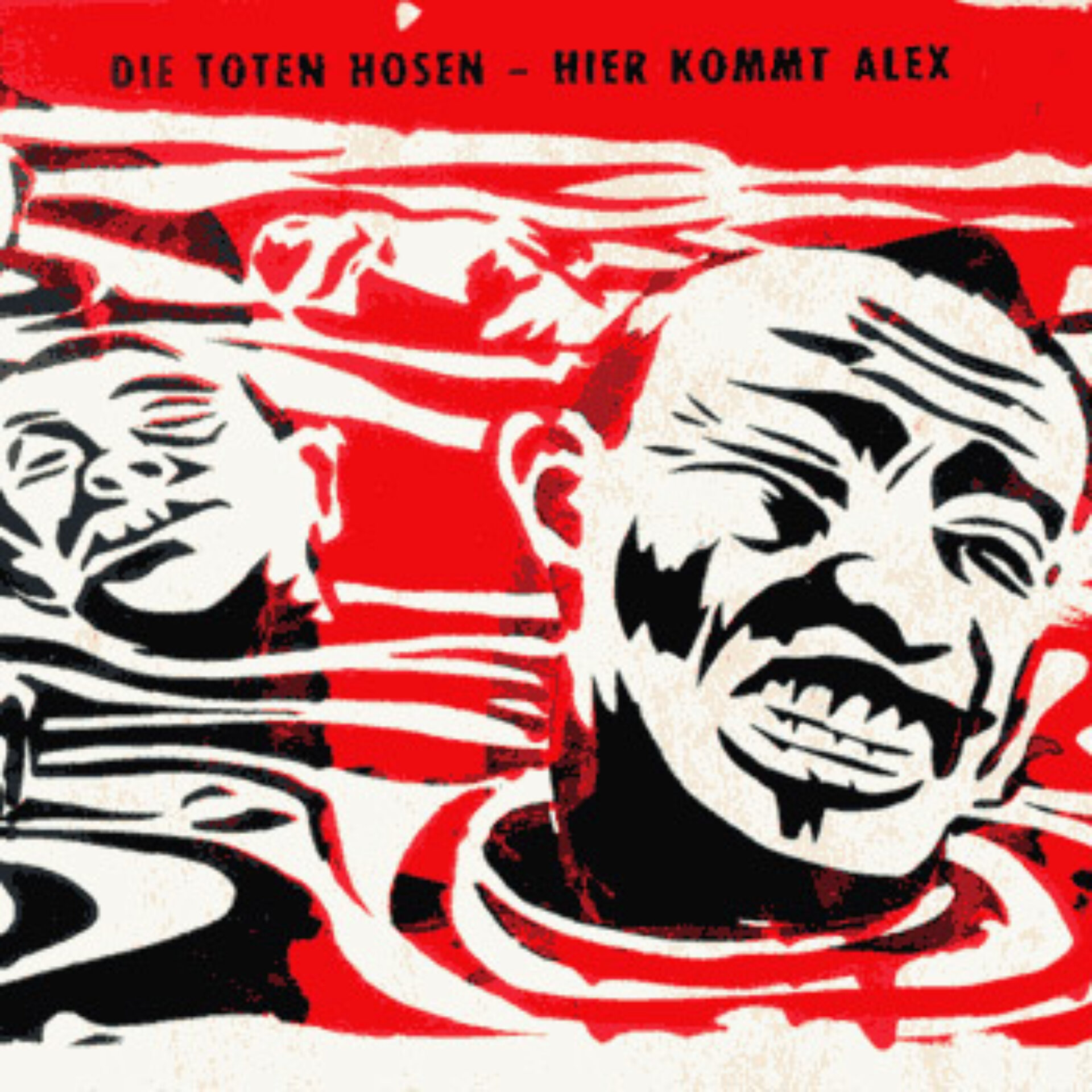

„Hier kommt Alex“ ist eines der besten Lieder, die von irgendeiner deutschen Band jemals geschrieben worden ist.

Hier kommt Alex, 1988

Nur zu Besuch, 2002

Als ich Nur zu Besuch zum ersten Mal auf einem Demo gehört habe, habe ich angefangen zu weinen.

Das ist unglaublich bewegend. Und auf der neuen Platte finde ich „Zurück zum Glück“ klasse. Das ist einfach ein schöner Voll-Proll-Hau-Dir-auf-die-Fresse-Song, der auch aus den 70er Jahren stammen könnte.

Mein Credo ist aber: Das Leben ist zu kurz, um nur eine Art von Musik zu hören. Es macht mich jetzt schon krank, dass ich eines Tages sterben werde und noch nicht alle interessante Musik auf diesem Planeten gehört habe.